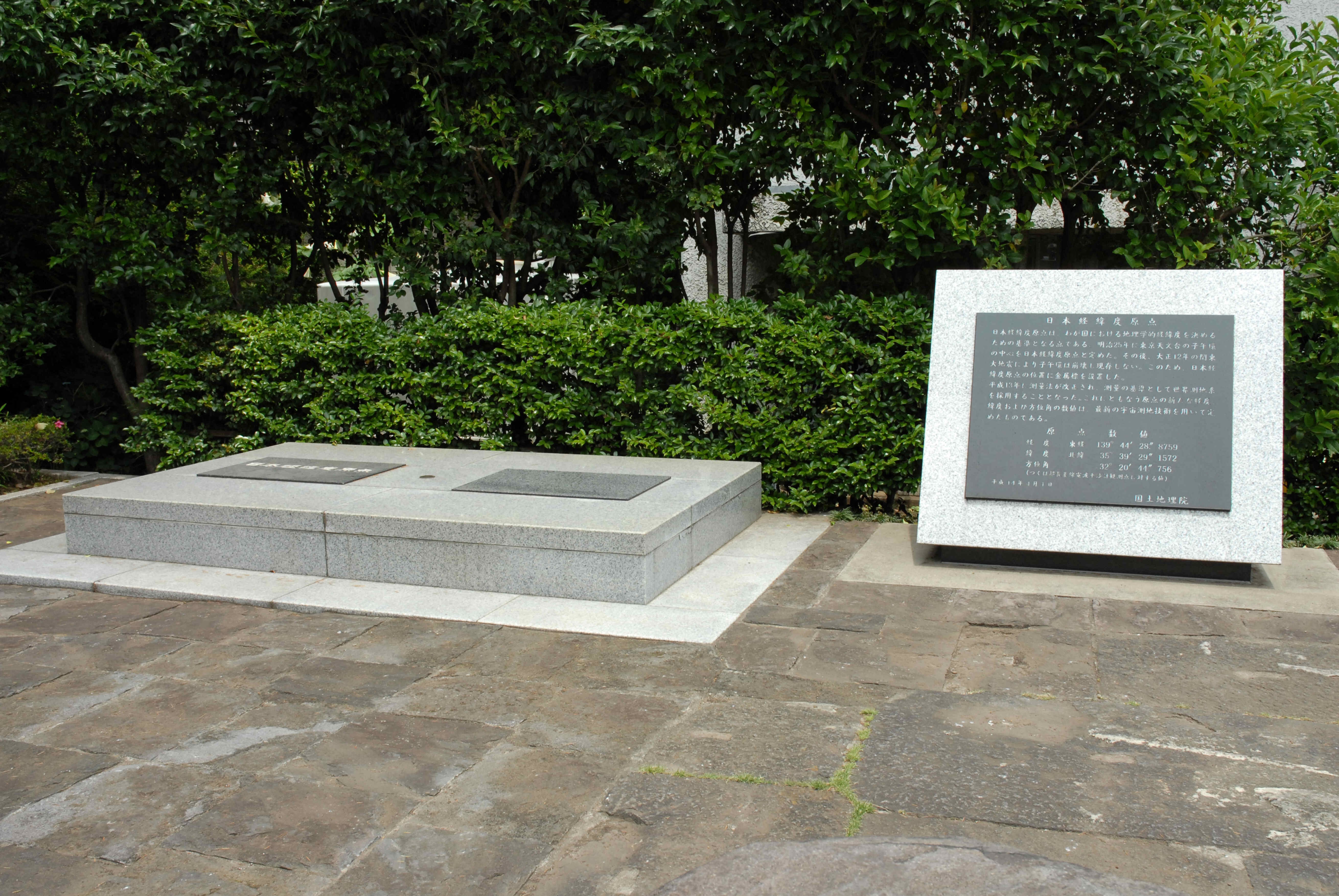

日本経緯度原点

- 所在地

- 麻布台2‐2‐1

- 所有者

- 国

- 概要

- 0.36平方メートル 史跡 平成8.10.22指定

日本経緯度原点は、わが国の経度と緯度を決める基準となるものです。この原点の数値は、大正7(1918)年に文部省告示によって確定しましたが、平成13(2001)年の測量法改正で数値が改められ、さらに平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の地殻変動により原点が東へ27cm移動したため「東経139度44分28秒8869、北緯35度39分29秒1572」に改正されました。この場所には、明治7(1874)年から海軍の観象台がありましたが、明治21年に内務省地理局天象台、東京帝国大学理科大学天象台と合併し、東京帝国大学付属東京天文台が置かれました。その後、東京天文台は大正12年に三鷹へ移転しましたが、この場所は、現在もわが国の地図測量の原点として利用されています。